Наш Национальный научно-технологический университет занимается услугами дополнительного профессионального образования: Профессиональная переподготовка, Повышение квалификации, Профессиональное обучение. Также мы оказываем помощь по набору баллов НМО, прохождением тестов ИОМ-КР и др.

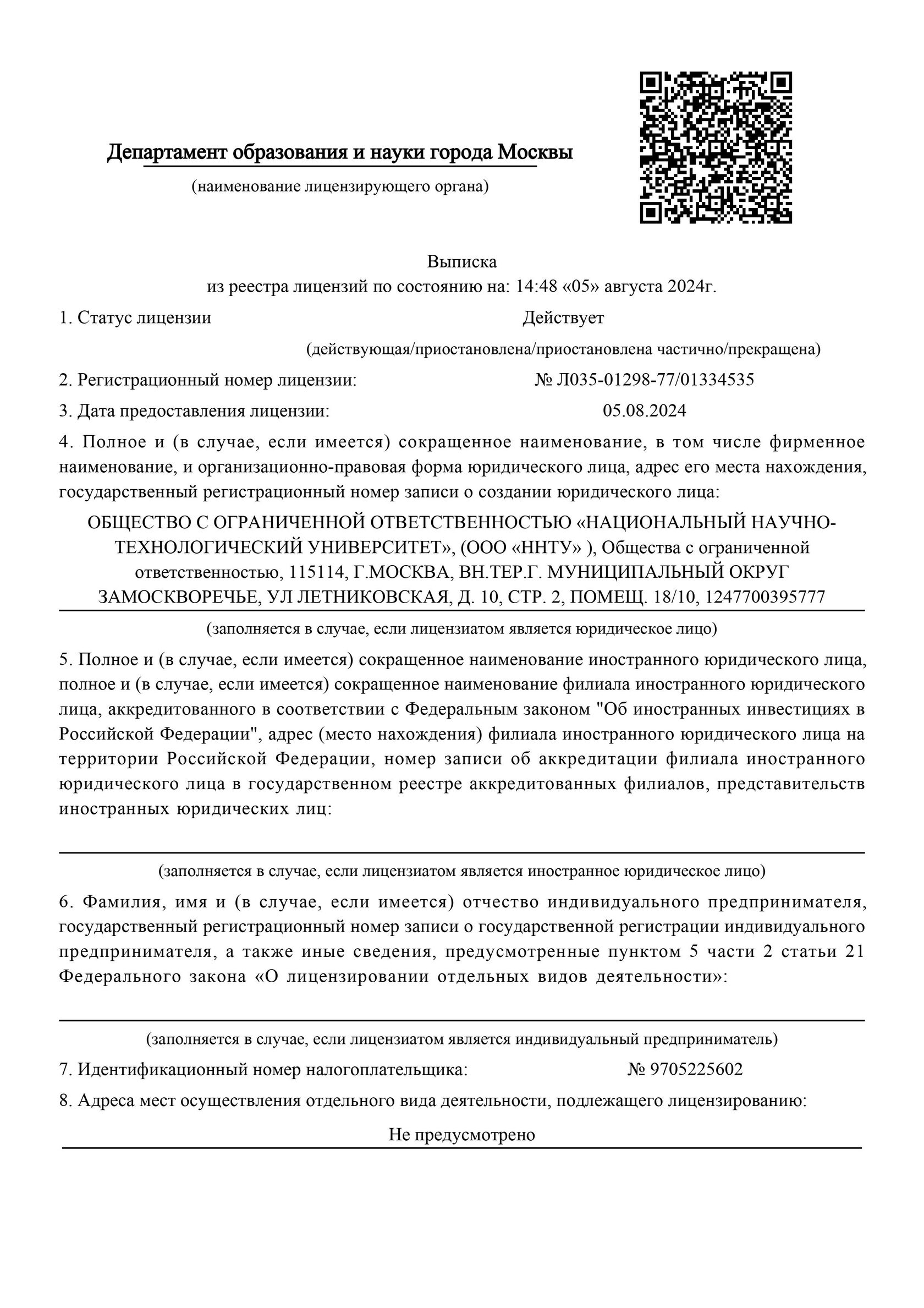

Мы работаем на основании лицензии, выданной Департаментом образования и науки города Москвы: №Л035-01298-77/01334534 от 05.08.2024 года.

Более подробно со всеми услугами Вы всегда можете ознакомиться на нашем сайте:

✅Младший медицинский персонал

✅Медицина и Фармация

✅Информационные технологии IT

✅Метрология и Лаборатории

✅Педагогика и Психология

✅Кадры и Закупки

✅Аккредитация медицинских работников

✅Набор баллов ИОМ-КР

✅Аттестация через ЕПТ РТН

1. Internаtiоnаl Vitreоmаculаr Trаctiоn Study Clаssificаtiоn System – классификационная система международного исследования витреомакулярных тракций выделяет следующие состояния

1) витреомакулярный тракционный синдром;+

2) витреомакулярную адгезию;+

3) сквозной макулярный разрыв;+

4) ламеллярный макулярный разрыв.

2. Биомикроскопическая картина в виде желтого кольца с целостным интерфейсом, отсутствия центральной ямки, отсутствия витреофовеолярного разделения, соответствует

1) 3 стадии;

2) 1А стадии;

3) 2 стадии;

4) 1В стадии.+

3. Биомикроскопия глаза – это

1) метод визуального исследования (осмотра) угла передней камеры глаза (УПК), проводимый при помощи щелевой лампы и гониолинзы;

2) метод прижизненного визуального исследования оптических сред и тканей глаза, основанный на создании контраста между освещенными и неосвещенными участками, проводимый при помощи щелевой лампы и дополнительных диагностических линз;+

3) метод исследования полей зрения.

4. В более половине случаев у пациентов с макулярным разрывом наблюдаются

1) кистовидные изменения сетчатки по краям разрыва;+

2) симптом «целлофановой макулы»;

3) полная отслойка задней гиалоидной мембраны кольцо Weiss`а;

4) полупрозрачные ткани над углублением, образующие псевдомембрану;+

5) частичное прикрепление задней гиалоидной мембраны к краю разрыва;+

6) желтые включения вокруг разрыва.

5. В отношении сквозного макулярного разрыва, ассоциированного с миопией высокой степени, верны следующие утверждения

1) анатомический и визуальный послеоперационный прогноз менее благоприятный, чем для идиопатических сквозного макулярного разрыва;+

2) всегда сопровождается симптомами со стороны зрения;

3) в ряде случаев могут протекать бессимптомно и выявляются только при ОКТ-исследовании глазного дна;

4) анатомический и визуальный послеоперационный прогноз более благоприятный, чем для идиопатических сквозного макулярного разрыва.

6. Витреомакулярная адгезия – это

1) патологическое состояние, при котором есть соединение между сетчаткой и задней гиалоидной мембраной (ЗГМ) в макулярной зоне, однако тракционных изменений витреомакулярного интерфейса не наблюдается;

2) физиологическое состояние, при котором есть соединение между сетчаткой и задней гиалоидной мембраной (ЗГМ) в макулярной зоне, однако тракционных изменений витреомакулярного интерфейса не наблюдается;+

3) патологическое состояние, при котором есть соединение между сетчаткой и задней гиалоидной мембраной (ЗГМ) в макулярной зоне с развитием тракционных изменений витреомакулярного интерфейса.

7. Витреомакулярный тракционный синдром соответствует

1) стадии 4;

2) стадии 3;

3) стадии 2;

4) стадиям 1А/В.+

8. Витреомакулярный тракционный синдром считается протяженным при размерах

1) более 1500 мкм;+

2) более 1000 мкм;

3) более 400 мкм.

9. Витреомакулярный тракционный синдром – это

1) хроническое состояние, связанное c неполной задней отслойкой стекловидного тела и преретинальной пролиферацией, которые вызывают тракционную деформацию макулы, механическое натяжение и повреждение макулярной сетчатки;+

2) хроническое состояние, связанное c неполной задней отслойкой стекловидного тела и преретинальной пролиферацией, которые вызывают тракционную деформацию макулы, механическое натяжение без повреждения макулярной сетчатки;

3) острое состояние, связанное c неполной задней отслойкой стекловидного тела и преретинальной пролиферацией, которые вызывают тракционную деформацию макулы, механическое натяжение и повреждение макулярной сетчатки.

10. Дегенеративный ламеллярный макулярный разрыв характеризуется

1) остроконечным внутриретинальным расщеплением;

2) дефектом эллипсоидного слоя;+

3) интактным эллипсоидным слоем;

4) наличием эпиретинальной пролиферации.+

11. Для проведения микроинвазивной задней закрытой витреоэктомии или витреошвартэктомии предпочтительно использовать

1) офтальмологическую хирургическую систему с применением набора 25Gа;+

2) офтальмологическую хирургическую систему с применением набора 23Gа;

3) офтальмологическую хирургическую систему с применением набора 27Gа.

12. Дополнительными методами диагностики при макулярном разрыве являются

1) биомикроскопия;

2) электрофизиологическое исследование;+

3) регистрация электроретинограммы;+

4) компьютерная периметрия;+

5) ОКТ;

6) микропериметрия.

13. Задняя отслойка стекловидного тела (кольцо Weiss) является признаком сквозного макулярного разрыва

1) 4 стадии;+

2) 3 стадии;

3) 2 стадии.

14. К вторичным сквозным макулярным разрывам относятся случаи, возникающие

1) на фоне эпиретинальной мембраны, неоваскулярной мембраны;+

2) на фоне осложненной миопии высокой степени;+

3) травмы;+

4) в результате тракционного воздействия на фовеолярную зону со стороны стекловидного тела.

15. К средним сквозным макулярным разрывам относят дефекты размером

1) от 250 до 400 мкм;+

2) от 400 мкм до 600 мкм;

3) от 150 до 250 мкм.

16. Классификация сквозных макулярных разрывов по J.D. Gаss выделяет

1) 5 стадий;+

2) 3 стадии;

3) 4 стадии.

17. Малый или средний СМР с витреомакулярной тракцией соответствует

1) стадиям 1А/В;

2) стадии 3;

3) стадии 2;+

4) стадии 4.

18. Малый, средний или большой МР без витреомакулярной тракции соответствует

1) стадии 4;+

2) стадии 2;

3) стадии 3;

4) стадиям 1А/В.

19. Наиболее редко у пациентов с макулярным разрывом (менее 10% случаев) наблюдаются

1) желтые включения вокруг разрыва;+

2) частичное прикрепление задней гиалоидной мембраны к краю разрыва;

3) симптом «целлофановой макулы»;+

4) полупрозрачные ткани над углублением, образующие псевдомембрану;

5) полная отслойка задней гиалоидной мембраны кольцо Weiss`а;

6) кистовидные изменения сетчатки по краям разрыва.

20. ОКТ признаками ламеллярного макулярного разрыва являются

1) иррегулярный фовеальный контур;+

2) дефект внутренних слоев сетчатки;+

3) фовеошизис;+

4) дефект слоя фоторецепторов.

21. Обязательными методами диагностики при макулярном разрыве являются

1) регистрация электроретинограммы;

2) электрофизиологическое исследование;

3) биомикроскопия;+

4) компьютерная периметрия;

5) микропериметрия;+

6) ОКТ.+

22. Ограничение авиаперелетов

1) рекомендуется пациентам с силиконовой тампонадой;

2) не показано;

3) рекомендуется пациентам с газовой тампонадой.+

23. Основным диагностическим методом исследования, позволяющим дифференцировать сквозной макулярный разрыв, ламиллярный макулярный разрыв и псевдоразрыв является

1) биомикроскопия;

2) ОКТ;+

3) биомикрофотография.

24. Особенностями травматического сквозного макулярного разрыва являются

1) отсутствие возможности самопроизвольного закрытия в течение первых недель после его возникновения;

2) отсутствие задней отслойки стекловидного тела;+

3) возможность самопроизвольно закрытия в течение первых недель после его возникновения;+

4) возникновение задней отслойки стекловидного тела.

25. Относительно нестабильная фиксация по данным микропериметрии определяется при макулярном разрыве

1) у 83,3 % пациентов;+

2) у 10,4 % пациентов;

3) у 51,2% пациентов.

26. Пациент должен быть информирован о необходимости соблюдения в послеоперационном периоде вынужденного положения лицом вниз до

1) 3 суток;+

2) 7 дней;

3) 5 дней.

27. Пациентам с ламиллярным макулярным разрывом рекомендуется проведение осмотра врачом-офтальмологом

1) 1 раз в 1-3 месяца;

2) 1 раз в 4-6 месяцев;+

3) 1 раз в 1-2 года;

4) 1 раз в 6-12 месяцев.

28. По офтальмоскопической картине псевдоразрывы напоминают сквозные макулярные разрывы

1) 2 стадии;+

2) 4 стадии;

3) 1В стадии;

4) 1А стадии;

5) 3 стадии.+

29. Подбор окончательной очковой коррекции целесообразно проводить не ранее, чем через

1) 2-3 месяца после операции;+

2) 6 месяцев после операции;

3) 14-30 дней после операции.

30. При наличии сквозного макулярного разрыва травматического происхождения менее неблагоприятный визуальный прогноз будет наблюдаться при сочетании с

1) постконтузионной атрофией пигментного эпителия с вовлечением области фовеа;

2) разрывом хориоидеи, проходящим через область центральной ямки;

3) периферическими хориоретинальными разрывами.+

31. Регулярное диспансерное наблюдение в виде осмотра врачом-офтальмологом рекомендуется в течение первого месяца после оперативного вмешательства, далее

1) 1 раз в 1-2 года;

2) 1 раз в 3-6 месяцев;

3) 1 раз в 6-12 месяцев.+

32. Риск развития макулярного разрыва на парном глазу в течение 5 лет от момента выявления макулярного разрыва на одном глазу составляет примерно

1) 75-80%;

2) 10-15%;+

3) 45-50%.

33. С целью раннего выявления развития макулярного разрыва пациентам старшей возрастной группы рекомендуется осмотр врачом-офтальмологом

1) 1 раз в 1-2 года;

2) 1 раз в 5 лет;

3) 1 раз в 6-12 месяцев;+

4) 1 раз в 3-6 месяцев.

34. Симптом «желтого кольца»

1) является патогномичном симптомом, поскольку крайне редко встречается при других офтальмологических заболеваниях;

2) не является патогномичным симптомом, поскольку встречается и при других офтальмологических заболеваниях;+

3) является ранним признаком макулярного разрыва;+

4) встречается только при сформированном сквозном разрыве.

35. Сквозной макулярный разрыв

1) чаще встречается у женщин;+

2) имеет одинаковую распространенность у мужчин и у женщин;

3) чаще встречается у мужчин.

36. Сквозной макулярный разрыв / полное макулярное отверстие – это

1) приобретенное заболевание, представляющее собой дефект фовеолярной части сетчатой оболочки глаза по всей толщине от внутренней пограничной мембраны до уровня пигментного эпителия сетчатки;+

2) врожденное заболевание, представляющее собой дефект фовеолярной части сетчатой оболочки глаза по всей толщине от внутренней пограничной мембраны до уровня пигментного эпителия сетчатки;

3) заболевание, которое может быть как врожденным, так и приобретенным и представляет собой дефект фовеолярной части сетчатой оболочки глаза по всей толщине от внутренней пограничной мембраны до уровня пигментного эпителия сетчатки.

37. Сквозной макулярный разрыв может формироваться в случае операций по поводу регматогенной отслойки сетчатки

1) до 3% случаев;+

2) до 1% случаев;

3) до 10% случаев.

38. Сквозной макулярный разрыв может формироваться после различных офтальмологических операций

1) в 10-15% случаев;

2) до 1% случаев;+

3) до 10% случаев.

39. Сквозной макулярный разрыв по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, имеет код

1) Н 34.3;

2) Н 36.3;

3) Н 35.3.+

40. Согласно классификации по J.D. Gаss, 2 стадии соответствует

1) желтое кольцо, потеря фовеолярного рефлекса;

2) кольцо непрозрачной фовеальной сетчатки (отверстие с псевдокрышечкой, без отслойки стекловидного тела);

3) эксцентричный дефект сетчатки внутри желтого кольца (формирование псевдокрышечки);+

4) центральное желтое пятно (серозная отслойка фовеолы).

41. Согласно классификации по J.D. Gаss, 3 стадии соответствует

1) желтое кольцо, потеря фовеолярного рефлекса;

2) эксцентричный дефект сетчатки внутри желтого кольца (формирование псевдокрышечки);

3) центральное желтое пятно (серозная отслойка фовеолы);

4) кольцо непрозрачной фовеальной сетчатки (отверстие с псевдокрышечкой, без отслойки стекловидного тела).+

42. Среди первых симптомов при усугублении стадии сквозного макулярного разрыва, наиболее часто встречается

1) метаморфопсии;+

2) снижение остроты зрения;

3) центральная скотома.

43. Средний или большой МР с витреомакулярной тракцией соответствует

1) стадии 4;

2) стадии 3;+

3) стадиям 1А/В;

4) стадии 2.

44. Тест Wаtzke-Аllen позволяет

1) оценить фовеолярный рефлекс;

2) определить наличие нейросенсорной ткани в центре разрыва;+

3) выявить наличие эпиретинального фиброза.

45. Тракционный ламеллярный макулярный разрыв характеризуется

1) интактным эллипсоидным слоем;+

2) остроконечным внутриретинальным расщеплением;+

3) интраретинальными кистозными пространствами;+

4) наличием эпиретинальной пролиферации;

5) дефектом эллипсоидного слоя.

46. Третьей стадии соответствует следующая ОКТ-картина

1) перифовеальная задняя отслойка стекловидного тела; фовеальная псевдокиста распространяется на наружные слои сетчатки вызывая дефект в слое фоторецепторов; «скрытый» макулярный разрыв;

2) отверстие различного размера; задняя гиалоидная мембрана отделена от макулярной поверхности, но все еще прикреплена к диску зрительного нерва, чаще всего содержащий «крышечку»;+

3) отверстие различного размера, частичное вскрытие «крыши» кисты, при этом «крышечка» все еще остается прикрепленной к краю отверстия; частичная задняя отслойка стекловидного тела, которая все еще прикреплена к «крышечке»; «крышечка» содержит элементы сетчатки.

47. У всех пациентов с макулярным разрывом наблюдаются

1) симптом «целлофановой макулы»;

2) исчезновение нормального фовеолярного рефлекса;+

3) полупрозрачные ткани над углублением, образующие псевдомембрану;

4) округлый дефект с четко очерченными краями в фовеолярной зоне различного размера.+

48. Удаление силиконового масла после первичного хирургического вмешательства по поводу сквозного макулярного разрыва рекомендуется производить

1) не позднее 7-10 дней;

2) в период 1-3 месяца;

3) не позднее месяца.+

49. Центральный круглый дефект сетчатки ≥400 мкм, без кольца Weiss с приподнятым краем сетчатки, с/без префовеолярного помутнения по данным биомикроскопии соответствует

1) 2 стадии;

2) 3 стадии;+

3) 4 стадии.

50. Частота встречаемости макулярных разрывов (МР) в возрастной группе старше 65 лет составляет

1) 33,3 на 10000 человек;

2) 3,3 на 10000 человек;

3) 3,3 на 1000 человек;+

4) 33,3 на 1000 человек.

1) витреомакулярный тракционный синдром;+

2) витреомакулярную адгезию;+

3) сквозной макулярный разрыв;+

4) ламеллярный макулярный разрыв.

2. Биомикроскопическая картина в виде желтого кольца с целостным интерфейсом, отсутствия центральной ямки, отсутствия витреофовеолярного разделения, соответствует

1) 3 стадии;

2) 1А стадии;

3) 2 стадии;

4) 1В стадии.+

3. Биомикроскопия глаза – это

1) метод визуального исследования (осмотра) угла передней камеры глаза (УПК), проводимый при помощи щелевой лампы и гониолинзы;

2) метод прижизненного визуального исследования оптических сред и тканей глаза, основанный на создании контраста между освещенными и неосвещенными участками, проводимый при помощи щелевой лампы и дополнительных диагностических линз;+

3) метод исследования полей зрения.

4. В более половине случаев у пациентов с макулярным разрывом наблюдаются

1) кистовидные изменения сетчатки по краям разрыва;+

2) симптом «целлофановой макулы»;

3) полная отслойка задней гиалоидной мембраны кольцо Weiss`а;

4) полупрозрачные ткани над углублением, образующие псевдомембрану;+

5) частичное прикрепление задней гиалоидной мембраны к краю разрыва;+

6) желтые включения вокруг разрыва.

5. В отношении сквозного макулярного разрыва, ассоциированного с миопией высокой степени, верны следующие утверждения

1) анатомический и визуальный послеоперационный прогноз менее благоприятный, чем для идиопатических сквозного макулярного разрыва;+

2) всегда сопровождается симптомами со стороны зрения;

3) в ряде случаев могут протекать бессимптомно и выявляются только при ОКТ-исследовании глазного дна;

4) анатомический и визуальный послеоперационный прогноз более благоприятный, чем для идиопатических сквозного макулярного разрыва.

6. Витреомакулярная адгезия – это

1) патологическое состояние, при котором есть соединение между сетчаткой и задней гиалоидной мембраной (ЗГМ) в макулярной зоне, однако тракционных изменений витреомакулярного интерфейса не наблюдается;

2) физиологическое состояние, при котором есть соединение между сетчаткой и задней гиалоидной мембраной (ЗГМ) в макулярной зоне, однако тракционных изменений витреомакулярного интерфейса не наблюдается;+

3) патологическое состояние, при котором есть соединение между сетчаткой и задней гиалоидной мембраной (ЗГМ) в макулярной зоне с развитием тракционных изменений витреомакулярного интерфейса.

7. Витреомакулярный тракционный синдром соответствует

1) стадии 4;

2) стадии 3;

3) стадии 2;

4) стадиям 1А/В.+

8. Витреомакулярный тракционный синдром считается протяженным при размерах

1) более 1500 мкм;+

2) более 1000 мкм;

3) более 400 мкм.

9. Витреомакулярный тракционный синдром – это

1) хроническое состояние, связанное c неполной задней отслойкой стекловидного тела и преретинальной пролиферацией, которые вызывают тракционную деформацию макулы, механическое натяжение и повреждение макулярной сетчатки;+

2) хроническое состояние, связанное c неполной задней отслойкой стекловидного тела и преретинальной пролиферацией, которые вызывают тракционную деформацию макулы, механическое натяжение без повреждения макулярной сетчатки;

3) острое состояние, связанное c неполной задней отслойкой стекловидного тела и преретинальной пролиферацией, которые вызывают тракционную деформацию макулы, механическое натяжение и повреждение макулярной сетчатки.

10. Дегенеративный ламеллярный макулярный разрыв характеризуется

1) остроконечным внутриретинальным расщеплением;

2) дефектом эллипсоидного слоя;+

3) интактным эллипсоидным слоем;

4) наличием эпиретинальной пролиферации.+

11. Для проведения микроинвазивной задней закрытой витреоэктомии или витреошвартэктомии предпочтительно использовать

1) офтальмологическую хирургическую систему с применением набора 25Gа;+

2) офтальмологическую хирургическую систему с применением набора 23Gа;

3) офтальмологическую хирургическую систему с применением набора 27Gа.

12. Дополнительными методами диагностики при макулярном разрыве являются

1) биомикроскопия;

2) электрофизиологическое исследование;+

3) регистрация электроретинограммы;+

4) компьютерная периметрия;+

5) ОКТ;

6) микропериметрия.

13. Задняя отслойка стекловидного тела (кольцо Weiss) является признаком сквозного макулярного разрыва

1) 4 стадии;+

2) 3 стадии;

3) 2 стадии.

14. К вторичным сквозным макулярным разрывам относятся случаи, возникающие

1) на фоне эпиретинальной мембраны, неоваскулярной мембраны;+

2) на фоне осложненной миопии высокой степени;+

3) травмы;+

4) в результате тракционного воздействия на фовеолярную зону со стороны стекловидного тела.

15. К средним сквозным макулярным разрывам относят дефекты размером

1) от 250 до 400 мкм;+

2) от 400 мкм до 600 мкм;

3) от 150 до 250 мкм.

16. Классификация сквозных макулярных разрывов по J.D. Gаss выделяет

1) 5 стадий;+

2) 3 стадии;

3) 4 стадии.

17. Малый или средний СМР с витреомакулярной тракцией соответствует

1) стадиям 1А/В;

2) стадии 3;

3) стадии 2;+

4) стадии 4.

18. Малый, средний или большой МР без витреомакулярной тракции соответствует

1) стадии 4;+

2) стадии 2;

3) стадии 3;

4) стадиям 1А/В.

19. Наиболее редко у пациентов с макулярным разрывом (менее 10% случаев) наблюдаются

1) желтые включения вокруг разрыва;+

2) частичное прикрепление задней гиалоидной мембраны к краю разрыва;

3) симптом «целлофановой макулы»;+

4) полупрозрачные ткани над углублением, образующие псевдомембрану;

5) полная отслойка задней гиалоидной мембраны кольцо Weiss`а;

6) кистовидные изменения сетчатки по краям разрыва.

20. ОКТ признаками ламеллярного макулярного разрыва являются

1) иррегулярный фовеальный контур;+

2) дефект внутренних слоев сетчатки;+

3) фовеошизис;+

4) дефект слоя фоторецепторов.

21. Обязательными методами диагностики при макулярном разрыве являются

1) регистрация электроретинограммы;

2) электрофизиологическое исследование;

3) биомикроскопия;+

4) компьютерная периметрия;

5) микропериметрия;+

6) ОКТ.+

22. Ограничение авиаперелетов

1) рекомендуется пациентам с силиконовой тампонадой;

2) не показано;

3) рекомендуется пациентам с газовой тампонадой.+

23. Основным диагностическим методом исследования, позволяющим дифференцировать сквозной макулярный разрыв, ламиллярный макулярный разрыв и псевдоразрыв является

1) биомикроскопия;

2) ОКТ;+

3) биомикрофотография.

24. Особенностями травматического сквозного макулярного разрыва являются

1) отсутствие возможности самопроизвольного закрытия в течение первых недель после его возникновения;

2) отсутствие задней отслойки стекловидного тела;+

3) возможность самопроизвольно закрытия в течение первых недель после его возникновения;+

4) возникновение задней отслойки стекловидного тела.

25. Относительно нестабильная фиксация по данным микропериметрии определяется при макулярном разрыве

1) у 83,3 % пациентов;+

2) у 10,4 % пациентов;

3) у 51,2% пациентов.

26. Пациент должен быть информирован о необходимости соблюдения в послеоперационном периоде вынужденного положения лицом вниз до

1) 3 суток;+

2) 7 дней;

3) 5 дней.

27. Пациентам с ламиллярным макулярным разрывом рекомендуется проведение осмотра врачом-офтальмологом

1) 1 раз в 1-3 месяца;

2) 1 раз в 4-6 месяцев;+

3) 1 раз в 1-2 года;

4) 1 раз в 6-12 месяцев.

28. По офтальмоскопической картине псевдоразрывы напоминают сквозные макулярные разрывы

1) 2 стадии;+

2) 4 стадии;

3) 1В стадии;

4) 1А стадии;

5) 3 стадии.+

29. Подбор окончательной очковой коррекции целесообразно проводить не ранее, чем через

1) 2-3 месяца после операции;+

2) 6 месяцев после операции;

3) 14-30 дней после операции.

30. При наличии сквозного макулярного разрыва травматического происхождения менее неблагоприятный визуальный прогноз будет наблюдаться при сочетании с

1) постконтузионной атрофией пигментного эпителия с вовлечением области фовеа;

2) разрывом хориоидеи, проходящим через область центральной ямки;

3) периферическими хориоретинальными разрывами.+

31. Регулярное диспансерное наблюдение в виде осмотра врачом-офтальмологом рекомендуется в течение первого месяца после оперативного вмешательства, далее

1) 1 раз в 1-2 года;

2) 1 раз в 3-6 месяцев;

3) 1 раз в 6-12 месяцев.+

32. Риск развития макулярного разрыва на парном глазу в течение 5 лет от момента выявления макулярного разрыва на одном глазу составляет примерно

1) 75-80%;

2) 10-15%;+

3) 45-50%.

33. С целью раннего выявления развития макулярного разрыва пациентам старшей возрастной группы рекомендуется осмотр врачом-офтальмологом

1) 1 раз в 1-2 года;

2) 1 раз в 5 лет;

3) 1 раз в 6-12 месяцев;+

4) 1 раз в 3-6 месяцев.

34. Симптом «желтого кольца»

1) является патогномичном симптомом, поскольку крайне редко встречается при других офтальмологических заболеваниях;

2) не является патогномичным симптомом, поскольку встречается и при других офтальмологических заболеваниях;+

3) является ранним признаком макулярного разрыва;+

4) встречается только при сформированном сквозном разрыве.

35. Сквозной макулярный разрыв

1) чаще встречается у женщин;+

2) имеет одинаковую распространенность у мужчин и у женщин;

3) чаще встречается у мужчин.

36. Сквозной макулярный разрыв / полное макулярное отверстие – это

1) приобретенное заболевание, представляющее собой дефект фовеолярной части сетчатой оболочки глаза по всей толщине от внутренней пограничной мембраны до уровня пигментного эпителия сетчатки;+

2) врожденное заболевание, представляющее собой дефект фовеолярной части сетчатой оболочки глаза по всей толщине от внутренней пограничной мембраны до уровня пигментного эпителия сетчатки;

3) заболевание, которое может быть как врожденным, так и приобретенным и представляет собой дефект фовеолярной части сетчатой оболочки глаза по всей толщине от внутренней пограничной мембраны до уровня пигментного эпителия сетчатки.

37. Сквозной макулярный разрыв может формироваться в случае операций по поводу регматогенной отслойки сетчатки

1) до 3% случаев;+

2) до 1% случаев;

3) до 10% случаев.

38. Сквозной макулярный разрыв может формироваться после различных офтальмологических операций

1) в 10-15% случаев;

2) до 1% случаев;+

3) до 10% случаев.

39. Сквозной макулярный разрыв по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, имеет код

1) Н 34.3;

2) Н 36.3;

3) Н 35.3.+

40. Согласно классификации по J.D. Gаss, 2 стадии соответствует

1) желтое кольцо, потеря фовеолярного рефлекса;

2) кольцо непрозрачной фовеальной сетчатки (отверстие с псевдокрышечкой, без отслойки стекловидного тела);

3) эксцентричный дефект сетчатки внутри желтого кольца (формирование псевдокрышечки);+

4) центральное желтое пятно (серозная отслойка фовеолы).

41. Согласно классификации по J.D. Gаss, 3 стадии соответствует

1) желтое кольцо, потеря фовеолярного рефлекса;

2) эксцентричный дефект сетчатки внутри желтого кольца (формирование псевдокрышечки);

3) центральное желтое пятно (серозная отслойка фовеолы);

4) кольцо непрозрачной фовеальной сетчатки (отверстие с псевдокрышечкой, без отслойки стекловидного тела).+

42. Среди первых симптомов при усугублении стадии сквозного макулярного разрыва, наиболее часто встречается

1) метаморфопсии;+

2) снижение остроты зрения;

3) центральная скотома.

43. Средний или большой МР с витреомакулярной тракцией соответствует

1) стадии 4;

2) стадии 3;+

3) стадиям 1А/В;

4) стадии 2.

44. Тест Wаtzke-Аllen позволяет

1) оценить фовеолярный рефлекс;

2) определить наличие нейросенсорной ткани в центре разрыва;+

3) выявить наличие эпиретинального фиброза.

45. Тракционный ламеллярный макулярный разрыв характеризуется

1) интактным эллипсоидным слоем;+

2) остроконечным внутриретинальным расщеплением;+

3) интраретинальными кистозными пространствами;+

4) наличием эпиретинальной пролиферации;

5) дефектом эллипсоидного слоя.

46. Третьей стадии соответствует следующая ОКТ-картина

1) перифовеальная задняя отслойка стекловидного тела; фовеальная псевдокиста распространяется на наружные слои сетчатки вызывая дефект в слое фоторецепторов; «скрытый» макулярный разрыв;

2) отверстие различного размера; задняя гиалоидная мембрана отделена от макулярной поверхности, но все еще прикреплена к диску зрительного нерва, чаще всего содержащий «крышечку»;+

3) отверстие различного размера, частичное вскрытие «крыши» кисты, при этом «крышечка» все еще остается прикрепленной к краю отверстия; частичная задняя отслойка стекловидного тела, которая все еще прикреплена к «крышечке»; «крышечка» содержит элементы сетчатки.

47. У всех пациентов с макулярным разрывом наблюдаются

1) симптом «целлофановой макулы»;

2) исчезновение нормального фовеолярного рефлекса;+

3) полупрозрачные ткани над углублением, образующие псевдомембрану;

4) округлый дефект с четко очерченными краями в фовеолярной зоне различного размера.+

48. Удаление силиконового масла после первичного хирургического вмешательства по поводу сквозного макулярного разрыва рекомендуется производить

1) не позднее 7-10 дней;

2) в период 1-3 месяца;

3) не позднее месяца.+

49. Центральный круглый дефект сетчатки ≥400 мкм, без кольца Weiss с приподнятым краем сетчатки, с/без префовеолярного помутнения по данным биомикроскопии соответствует

1) 2 стадии;

2) 3 стадии;+

3) 4 стадии.

50. Частота встречаемости макулярных разрывов (МР) в возрастной группе старше 65 лет составляет

1) 33,3 на 10000 человек;

2) 3,3 на 10000 человек;

3) 3,3 на 1000 человек;+

4) 33,3 на 1000 человек.

Наш Национальный научно-технологический университет занимается услугами дополнительного профессионального образования: Профессиональная переподготовка, Повышение квалификации, Профессиональное обучение. Также мы оказываем помощь по набору баллов НМО, прохождением тестов ИОМ-КР и др.

Мы работаем на основании лицензии, выданной Департаментом образования и науки города Москвы: №Л035-01298-77/01334534 от 05.08.2024 года.

Более подробно со всеми услугами Вы всегда можете ознакомиться на нашем сайте:

✅Младший медицинский персонал

✅Медицина и Фармация

✅Информационные технологии IT

✅Метрология и Лаборатории

✅Педагогика и Психология

✅Кадры и Закупки

✅Аккредитация медицинских работников

✅Набор баллов ИОМ-КР

✅Аттестация через ЕПТ РТН